1. Die vorgeschichtliche Zeit

Die erste geschichtlich bedeutsame Frage lautet: Wann ist die Siedlung Oberpleis entstanden? Die älteste Urkunde, die Villa und Mark an der oberen Pleis nennt, ist von 859, dem terminus ante der Siedlung Oberpleis.

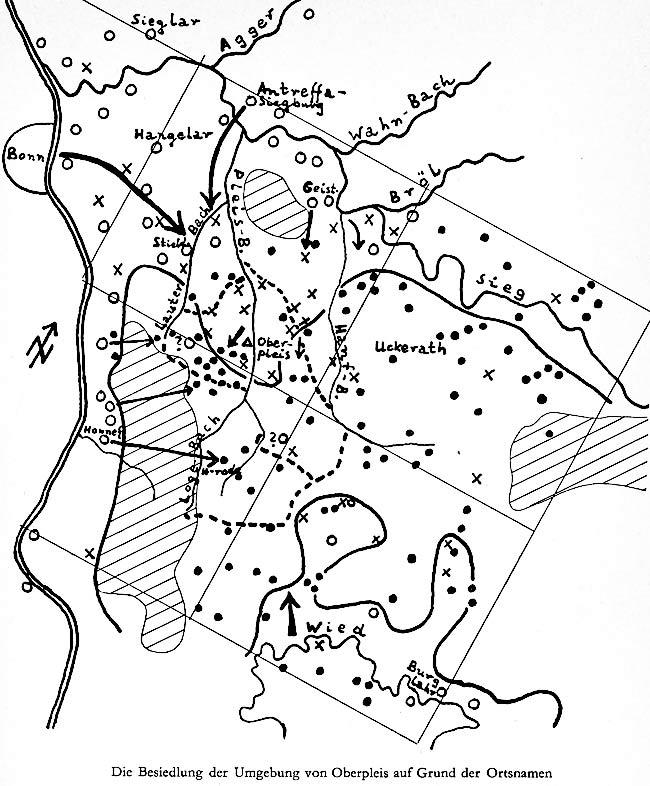

Befragen wir zuerst die Karte der vorgeschichtlichen Fundorte.

In der Karte sind alle bisher bekannt gewordenen und gesicherten vorgeschichtlichen Funde der näheren Umgebung von Oberpleis im Bereich des Siegkreises eingezeichnet. Für unsere Absicht genügt es, wenn wir alle Funde ohne Rücksicht auf die von der Vorgeschichte erarbeiteten Epochen zusammenfassen. Es sind gefunden worden: In Oberpleis ein Bronzearmring ohne nähere Fundnachrichten, bei Eudenbach, Berghausen und Frohnhardt je ein Steinbeil, in Stieldorferhohn und Hartenberg Regenbogenschüsselchen, dazu in Eudenbach zwei weitere Steinbeile. Diese Funde sind keine Beweise für eine prähistorische Besiedlung der Fundorte. Vorgeschichtliche Siedlungsräume sind die Hochterrassen des Rheines, das Sandgebiet bei Siegburg, die Wahner und Hangelarer Heide mit dem Gebiet um Niederpleis am Unterlauf des Pleisbaches. Gräber bei Schloß Birlinghoven und Holtorf gehören zu diesen Siedlungsräumen. Das Pleiser Hügelland ist kein vorgeschichtliches Siedlungsgebiet.

2. Die Römerzeit

Epochemachend war das Erscheinen der Römer am Rhein. Dieser wurde politische Grenze zwischen den links- und rechtsrheinischen Germanen. Durch römische Funde und die Verwendung von Drachenfelstrachyt als Haustein ist bewiesen, daß die Römer in unserer Gegend das rechte Rheinufer betreten haben. Aber wir haben keine Beweise, daß sie hier siedelten. Wir vermögen nichts Genaues darüber auszusagen, ob und in welchen Formen sich der kleine Handelsverkehr über den Rhein abgespielt hat. Wichtig ist, daß in Bonn ein römisches Lager errichtet wurde. Seit dem 2. Jh. n. Chr. kam das Christentum nach Bonn. Damit waren die Grundkräfte in Bonn beisammen, die die Zukunft gestalten sollten: Germanentum - von nicht deutlich faßbarem Illyrer- und Keltentum vielleicht noch nachwirkend durchsetzt - Römertum und Christentum. Wie überall im linksrheinischen römischen Rheinland wurden die ersten Stätten des Martyriums der ersten Christen heiliger Boden, der Mittelpunkt und Kraftquell war und bleiben wird, von dem aus die Geschichte der Umgebung entscheidend mitbestimmt worden ist. Köln mit seinem Bischofsstuhl und Bonn mit den Gräbern seiner Märtyrer Cassius und Florentius gewinnen in dieser römischen Zeit die Grundlagen ihrer zukünftigen geschichtlichen Bedeutung.

Für das Pleiser Hügelland ist Bonn das Kulturzentrum.

3. Die fränkische Zeit (5.-8. Jh.)

Um 400 waren Köln und Bonn fränkisch. Für unser Gebiet müssen die fränkischen Funde die Geschichte der Frankenzeit im 5.-8. Jh. ersetzen. Die Karte spricht eine klare Sprache. Zum Teil bestätigt sie die alten vorgeschichtlichen Siedlungsräume. Deutlich ist die Verlagerung des Schwergewichts der Siedlungen in das Rheintal, vor allem in und um Bonn-Beuel. Das Pleiser Hügelland ist fundfrei.

4. Oberpleis als Siedlung der ersten großen fränkischen Rodeperiode (500-800)

Wir können nur noch mit der Methode der Ortsnamenforschung den Zeitraum der Besiedlung des Pleiser Hügellandes näher einzugrenzen versuchen. In der Karte sind die Ortsnamen der Landnahmezeit bis 500 n. Chr. und die der ersten großen Rodeperiode von 500-800 n. Chr. eingetragen. Wir können das siedlungsgeschichtliche Ergebnis ablesen. Siegburger Bucht und Rheintal waren die Siedlungsräume der Landnahmezeit. Ein erstes Vordringen in den nordwestlichen Teil des Pleiser Hügellandes ist festzustellen. Zwei Richtungen der Siedlungsvorstöße in das Pleiser Hügelland sind erkennbar: aus dem Raume Bonn-Beuel und der Hangelarer Heide. Der größte Teil des Lößlehmgebietes war noch nicht besiedelt. Er ist Siedlungsgebiet der ersten Rodeperiode. Siedlungsvorstoßrichtungen sind aus dem Raume Bonn-Beuel- Hangelar nach Südosten und aus dem Raum Geistingen-Hennef nach Süden anzunehmen. Seine Grenze nach Westen, Süden und Osten fiel mit der Grenze der Westerwaldhochfläche zusammen.

In der Karte sind die Siedlungen der zweiten mittelalterlichen Rodeperiode (850-1300) eingetragen. Das Lößlehmgebiet des Pleiser Hügellandes war Siedlungsgebiet der ersten Rodeperiode (500-800), die Westerwälder Hochfläche der zweiten mittelalterlichen Rodeperiode (850-1300). Das Unterkirchspiel Oberpleis ist demnach zwischen 500 und 800, das Oberkirchspiel zwischen 850 und 1300 besiedelt worden. Da aber ein erstes Vordringen in das Lößlehmgebiet bereits in der Landnahmezeit erfolgte, so liegt der Schluß nahe, die Besiedlung des ganzen Lößlehmgebietes kontinuierlich nach Südosten anzunehmen. Die Daten der Siedlungsperioden gelten nicht für jeden Siedlungsraum, sie sind nur statistisch erschlossene und brauchbare Hilfszahlen. Unsere bisherige Betrachtung hat erwiesen, daß das Rheintal und die Siegburger Bucht mit der Hangelarer Heide altes Siedlungsgebiet waren. Wahrscheinlich sind seit der Frankenzeit vom Bonner Raum aus entscheidende Kräfte zur Kultivierung des Landes ausgegangen, vermutlich auch in die Siegburger Bucht. Nichts widerspricht der Annahme, daß Bonn und die Siegburger Bucht schon um 500 n. Chr. fränkisch-ripuarisches Kernland waren. Man wird daher die Besiedlung des Pleiser Hügellandes früh ansetzen dürfen. Der nördliche, sandig-kiesige Teil wird im 6., der nördliche Lößlehmteil im 7. und der südliche im 8. Jh. besiedelt worden sein.

Es ist zu erwägen, ob nicht für die Besiedlung des südlichen Pleiser Hügellandes ein Siedlungsvorstoß von dem wichtigen Geistingen aus über den Riedel zwischen Hanf- und Pleisbach nach Oberpleis angenommen werden kann. Sollte die von Geistingen über diesen Riedel nach Neuwied verlaufende, ohne Begründung als vorgeschichtlich bezeichnete Straße tatsächlich eine vorgeschichtliche sein, so stützte dies unsere Vermutung.

5. Die Etymologie des Bach- und Ortsnamens Pleis

Die etymologische Deutung des Fluß- und Ortsnamens pleysa, pleisa, bleisa ist bisher noch nicht überzeugend gelungen. Es ist wahrscheinlich weder ein keltisches noch ein germanisches Wort. Die Ortsnamenforschung bezeichnet

solche Worte als vorgermanisch, was auf ein hohes Alter schließen läßt. Pleysa war wahrscheinlich zuerst Flußname. Dieser wurde auf die Siedlung am Unterlauf des Pleisbaches (= Niederpleis) übertragen. Als später im 8. Jh. die Siedlung an der oberen Pleis entstand, nannte man diese ebenfalls nach dem Bach Pleysa (= Oberpleis). In den mittelalterlichen Urkunden werden die beiden Orte oft nicht unterschieden. Sie heißen beide Pleysa. Es gibt Urkunden, wo beide Siedlungen unterschieden sind: pleysa inferior = Niederpleis und pleysa superior = Oberpleis. Da wir annehmen dürfen, daß pleysa ursprünglich Flußname war und die Siedlung Niederpleis älter ist als Oberpleis, so könnten wir aus der wünschenswerten etymologischen Deutung des Wortes pleysa keine Schlüsse auf das Alter der Siedlung von Oberpleis ziehen.

III. Ergebnisse

Die vorgeschichtlichen Streufunde im Pleiser Hügelland lassen auf keine Besiedlung in vorgeschichtlicher Zeit schließen. Römische und fränkische Funde fehlen. Das erst in wesentlich jüngerer Zeit sogenannte Unterkirchspiel Oberpleis, das im bewaldeten Lößlehmgebiet des Pleiser Hügellandes liegt, ist nach dem heutigen Stande der Ortsnamenforschung in der ersten fränkischen Rodeperiode (500-800) besiedelt worden. Der Siedlungsvorstoß ist von Norden her aus dem Bonn-Beueler Raum und der Siegburger Bucht nach Südosten und Süden erfolgt. Vielleicht ist mit einem Siedlungsvorstoß aus dem Geistinger Raum über den Riede! zwischen Hanf- und Pleisbach nach Obepleis zu rechnen. Das Oberkirchspiel im Bereich der Westerwälder Hochfläche bleibt Waldland. Die Besiedlung des Unterkirchspiels, dessen Zentrum die Siedlung Oberpleis war (und ist), wird am wahrscheinlichsten im 8. Jh. anzusetzen sein. Das Oberkirchspiel ist in der zweiten mittelalterlichen Rodeperiode wohl im 10.-12. Jh. dünn besiedelt worden. Es blieb weiter das Wald- und Waldweidegebiet des ganzen Kirchspiels Oberpleis, die später sogenannte Oberpleiser Mark.

Die Besiedlung des Unterkirchspiels setzt eine umfangreiche und schwierige Rodearbeit in einem Eichen-Hainbuchenwald voraus, die wahrscheinlich nur von einer Siedlungsgemeinschaft geleistet worden sein kann. Die Geschichte von Oberpleis hat im 8. Jh. vermutlich im Zeichen der Grundherrschaft begonnen.

|

Information / Anmerkung zum Bild verschicken

Information / Anmerkung zum Bild verschicken