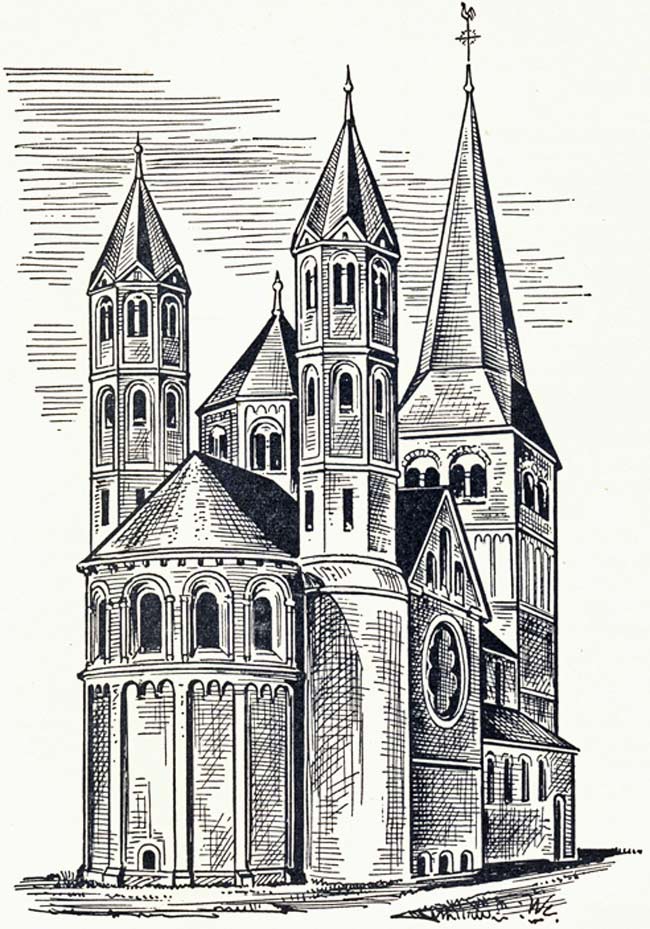

In dieser äußeren Glanzzeit der Propstei Oberpleis wurde die Propstei wiederhergestellt. Wir wissen nicht, wie die Kirche nach dieser Wiederherstellung im einzelnen genau ausgesehen hat. Wohl aber können wir mit Sicherheit den Wiederherstellungsplan rekonstruieren.Wilhelm Effmann ‚Die Propsteikirche zu Oberpleis‘, Düsseldorf 1892, hat die Rekonstruktion durchgeführt (Schrift, Datensatz 15 im virtuellen Museum Oberpleis). Im Wesentlichen ist sie so gesichert. Es ist ein echt rheinisches, spätstaufisches Bauwerk. War die erste Propsteikirche ein salisch-ernster, weltabgeschlossener, tektonischer Bau, dessen Sinn in erster Linie im Innenraum lag, so wurde er jetzt umgestaltet zu einem (heiteren) weltaufgeschlossenen, plastisch-malerischen Bau, dessen Sinn in gleicher Weise im Innen- und Außenbau lag.

Mit imponierender Sicherheit stand der Ostbau mit seinem (sicher geplanten) Vierungsturm und seinen beiden Chorflankierungstürmen in der Landschaft und verband Draußen und Drinnen, Himmel und Erde in großartiger Weise. Innen und außen war das Kloster farbig gefaßt. Die Bemalung der Gewölberippenwulste und des östlichen Gurtbogens im Mittelschiff ist original. Sie vermittelt uns eine schwache Vorstellung von der Farben- und Schmuckfreudigkeit der Stauferzeit. Die Gewölbe sind mit wenig Verständnis auf die alte Pfeilerordnung unorganisch aufgestülpt worden. Die hängenden Schlußsteine sind Ausdruck später Staufik, in der Vierung, die von Schlangenköpfen, in die die Rippenwulste auslaufen, gehaltene Weltkugel, im Mittelschiff wechselnd Taube und Kugel. Es war eine Stufe der Reife erreicht, die ein Ende darstellte. Erste Anzeichen des neuen gotischen Stiles, dem die Zukunft gehören sollte, sind bereits in den Schmuckformen der schönen, noch romanisch gedachten Apsis aufgenommen.

Auch das nördliche Seitenschiff ist offensichtlich neu errichtet worden. Man darf folgern, daß vor der Erneuerung in spätgotischer Zeit die ganze nördliche Seitenschiffwand Kleeblattfenster unter Rundbogen aufwies. Diese Fensterform kann nicht zur ersten Bauperiode gehören. Vermutlich ist auch der nördliche Kreuzgangsflügel in prunkvollerer Weise mit Doppelsäulchen erneuert worden. Die Wiederherstellung der Kirche ist wohl von Westen nach Osten erfolgt. Die Konsolen, die die Gurtbögen und Gewölbewulste des Mittelschiffs tragen, sind aufgrund ihres Blattschmuckes altertümlich und schwerfällig, die Kapitelle der Vierung stehen auf der Höhe der spätstaufischen Steinmetzkunst, die der Apsis sind schon gotisch. Demnach möchte man auf eine längere Bauzeit schließen, die die verschiedenen Steinmetzen erklären kann.

Leider läßt sich nicht genau sagen, in welcher Weise das Querschiff zum Altarhaus, hinter den östlichen Vierungspfeilern her, geöffnet worden ist. Der Wirtschaftshof scheint ebenfalls erneuert worden zu sein. Er erhielt in derselben Zeit das spätromanische Hoftor, das erst im letzten Krieg zerstört und inzwischen wieder aufgebaut worden ist. In die gleiche Zeit gehören die wertvollsten Steinmetzarbeiten, die sich heute im Rheinischen Landesmuseum in Bonn befinden. Woher sie stammen, ob von der Pfarr- oder der Propsteikirche oder sonst woher, ist unbekannt. Sie waren vor der Restauration der Propsteikirche von 1891/4 in den Strebepfeilern des nördlichen Seitenschiffs und der Mauer des Propsteigartens eingemauert. Zwei knieende Engel tragen eine Mandorla, die einen Kelch umrahmt: Verehrung der Eucharistie. Die zwei Brustreliefs von Heiligen (?) in Medaillons gehörten wohl dazu.

Von erlesener Schönheit ist das Adlerkapitell, das der Werkstatt des Samsonmeisters zugeschrieben wird.

Ein liegender Löwe, offensichtlich Träger einer Säule, befindet sich in Bonn, zwei sitzende Löwen sind heute am Aufgang zum Pfarrsaal an der Südseite des Turmes eingemauert. Das Lektionspult mit einem Adler, der ein Lamm (?) geschlagen hat, zeugte einst ebenso von dem großen Denken der Zeit. Diese Weltaufgeschlossenheit und Weltsicherheit, die sich überall in den Werken dieser Zeit kundtut, trug die Gefahr in sich, den Geist monastischer Weltabgeschiedenheit und Jenseitsgerichtetheit nicht mehr so zu würdigen und zu leben, wie es einem echten Klaustrum gemäß sein mußte. In Oberpleis ist in der Tat mit diesem Höhepunkt ein Ende erreicht. Der alte strenge Geist des Klosters ging rasch, fast in einem für uns rätselhaft erscheinenden jähen Sturz, zunächst äußerlich und endlich auch innerlich bergab. Nie hat die Propstei diese Höhe und Größe wieder erreicht. Sie schleppte sich durch die Jahrhunderte bis zu ihrer Aufhebung, die man schwerlich anders, trotz der juristischen Ungerechtigkeit, als eine Erlösung bezeichnen kann. Vom Kloster mit einer Gemeinschaft Gott dienender Mönche wurde die Propstei seit dem 14. Jh. erniedrigt zu einer Versorgungsanstalt nur eines adeligen Propstes. Oft genug war sie ganz verwaist, um den Geldbeutel eines Prälaten in Siegburg zu füllen.

Text: Robert Flink, Die Geschichte von Oberpleis, Siegburg 1955, S. 116-119.

Bild: Rekonstruktion der Propsteikirche Oberpleis, Zustand um 1250,

aus Wilhelm Effmann, Die Propsteikirche zu Oberpleis in: Zeitschrift für christliche Kunst, 5. Jahrgang, Düsseldorf 1892. |

nächstes Bild der Auswahl

nächstes Bild der Auswahl Information / Anmerkung zum Bild verschicken

Information / Anmerkung zum Bild verschicken