Der wirtschaftliche Niedergang der Propstei 1256

Es ist rätselhaft, wie in so kurzer Zeit das möglich geworden ist, was wir schon 1256 in der Stiftungsurkunde der Propstei St. Cyriak bei Overath über die Propstei Oberpleis hören. Godfrid, „dei gratia Sibergensis abbas“ sagte: Cum igitur de oblationibus memorate capelle collectam quandam pecunie summam penes nos haberemus repositam, et cella monasterii nostri, que dicitur Ovirinpleyse, immensitate debitorum obligata per accessiones usurarum et

commessationes fideiussorum in dilapidationis urgeretur periculum, nos de ipsa pecunia dedimus in solutionem debitorum C marcas legalium Coloniensium denariorum . .. Dedimus etiam XXX marcas pro X maldris tritici, et totidem maldris siliginis .. . Für diese 100 Mark mußte der Propst von Oberpleis jährlich als Zins an die Propstei St. Cyriak 6 Fuder Wein von seinem Hof in Niederdollendorf (de curte ipsius celle, que sita est apud Dollindorp), für die 30 Mark jährlich 10 Malter Weizen und 10 Malter Roggen von dem Hof bei Dondorf geben, solange bis er das Geld zurückbezahlt hatte.

An dieser Urkunde befindet sich das einzige erhaltene Siegel der Propstei St. Pankratius (Titelbild).

Was hat die Propstei in diese großen Schulden gebracht? Das einzige, das wir nennen können, ist Die Wiederherstellung der Propstei. Was gab es für andere Gründe? Soll man glauben, daß bei einer solchen Wirtschaftsführung der Geist des Klosters nicht berührt worden sein soll? Muß nicht der Geist bereits in Unordnung gewesen sein, ehe die Propstei an den Rand ihres wirtschaftlichen Unterganges geriet? Es berührt einen merkwürdig, wie nahe zeitlich der Tiefstand der Propstei mit dem Untergang des mittelalterlichen Reiches zusammenfiel. Erzbischof Konrad von Hochstaden betätigte sich als „Königsmacher“. 1268 wurde Konradin, letzter legitimer männlicher Erbe aus der Dynastie der Staufer in Neapel hingerichtet.

Der innere Niedergang der Propstei 1329

Der erste Abt des Klosters Michaelsberg, von dem wir annehmen dürfen, daß er adelig war, war Nikolaus III. von Lahnstein (1298 - 1312). 1305 ist wahrscheinlich der erste adelige Propst von Oberpleis bezeugt: Adolf von Veyrtoop, wahrscheinlich ist Friesdorf gemeint, was nicht ausschließt, daß die früheren Pröpste, von denen nur ihre Vornamen erhalten sind, auch schon Adelige waren. Der nächste bezeugte und sicher adelige Propst war Wilhelm von Troisdorf. Die Abtei und Propstei blieben das, was Abt Speyart in seinem verzweifelten Kampf gegen die Auflösungsbestrebungen seiner Kapitularherren mit als wichtiges Argument zur Begründung der Erhaltung der Abtei an den Kurfürsten von Pfalz-Bayern 1802 schrieb. Der Kurfürst könne die Aufhebung der Abtei nicht vollziehen, da sie nicht auflösungsfähig sei. „Villeicht in keinem geistlichen hause Deutschlands hat man so wenig Ursache zur unzufridenheit wie hier.“ Der Kurfürst möge den Erhaltungsplan der Abtei genehmigen, damit die Abtei bleibe (was sie seit Jahrhunderten war): „fort zu ewigen Zeiten dem hisigen Landes-Adel als einen Zufluchtsort für jene Subjecten, die in der welt ihren posten nicht finden können oder nicht suchen wollen.“

Es erhebt sich die schwerwiegende Frage, ob und inwieweit diese Aristokratisierung, die nach unserer Meinung durch die angesehene weltliche Stellung, die die Abtei durch den Aufstieg zur Landesherrlichkeit erreicht hatte, wesentlich gefördert worden ist, den Niedergang der Abtei und Propstei Oberpleis mit verursacht haben kann. Wir glauben, daß die Übernahme von weltlichen Aufgaben durch die Klostergemeinschaft diese von ihren religiösen Anliegen abgedrängt hat; Zumindest aber erlitten die religiös-klösterlichen Anliegen in ihrer bisherigen hohen Würdigung und Bedeutung eine Schmälerung. Zwei Menschenalter später, nach dem wirtschaftlichen Niedergang, wie er 1256 bezeugt ist, 1329, erließ Abt Wolfhard Weisungen an Propst, Prior und Mönche der Zelle Oberpleis zur Hebung der Klosterzucht. Die Auswüchse (certis excessibus et insolenciis monarchorum) sollten innerhalb eines Monates behoben sein.

a) Die Voraussetzungen

Schon 1266 hatte Erzbischof Engelbert II. von Köln Statuten zur Sicherung der Kirche erlassen. Die Zeit der Fehden gefährdeten Frieden und Sicherheit des alltäglichen Lebens. 1270 wurde um die Aufhebung des Interdikts über Heisterbach verhandelt, das wegen Schulden verhängt worden war. 1297 hatten die Kloster- und Stiftsvorsteher der Kölner Kirche einen Bund gegen die Angriffe auf ihre Rechte und Freiheiten geschlossen. Erzbischof Heinrich II. von Virneburg hatte schon 1310, 1317 und 1322 Diözesansynoden zur Sicherung und Besserung des geistlichen Lebens abgehalten. Viele Klöster waren verschuldet. Die Abtei Michaelsberg erhielt deswegen 1319 die Kirchen von Siegburg und Straelen inkorporiert. Der Erzbischof bestätigte 1317 Abmachungen über die Trennung der Gefalle des Abtes von denen des Konventes und der Zahl der Mönche. Die auf der Synode 1322 beschlossenen Statuten lassen deutlich die gefährdete Lage der Kirche erkennen. Sie sind Ausdruck einer Zeit des Umbruchs. Der Erzbischof versuchte mit aller Kraft, die Schäden zu beheben. Er ordnete Visitationen der kirchlichen Anstalten an. 1325 teilte Papst Johann XXII. u. a. dem Abt von Siegburg mit, daß er die vom Erzbischof mit der Visitation Beauftragten zuzulassen habe.

b) Die Weisungen Abt Wolfhards an die Propstei Oberpleis

Abt Wolfhard war auf einer Benediktiner-Synode unter Erzbischof Heinrich II. in Bonn, wo erneut energisch zur Besserung der Klosterzucht aufgerufen worden war. Das veranlaßte ihn zu seinem Schreiben an die Propstei Oberpleis.

Da es ein wertvolles Dokument zur Geschichte der Propstei ist, geben wir seine wichtigsten Bestimmungen wieder.

1. Allen (Privat-)Besitz haben die Mönche anzugeben und abzugeben. Keiner durfte in der gestellten Frist irgendetwas abtreten.

2. Außer den Kranken haben Prior und alle Mönche täglich gemeinsam die Mahlzeiten im Refektorium einzunehmen, alle Zimmer und Häuser sind aufzugeben.

3. Alle, außer den Kranken, haben im Dormitorium zu schlafen.

4. Keiner darf ohne Erlaubnis das Kloster verlassen und in die Städte, Dörfer oder Höfe gehen.

5. Niemand darf ohne Erlaubnis des Priors außerhalb des Klosters essen.

6. Alle Mönche, die ein Amt verwalten, haben jährlich ordentliche Rechnung abzulegen.

7. Niemand darf das Mönchsgewand ablegen.

8. Niemand darf für sich oder andere Rechtsangelegenheiten vor geistlichen oder weltlichen Gerichten vollziehen.

9. Es folgen Vorschriften über die Mönchskleidung.

10. Von Vergehen dieser Art kann nur der Abt die Absolution erteilen.

11. Chorgebet bei Tag und Nacht, Fasten, Schweigen und Meidung jeglicher Geschäfte in der

Klausur werden eingeschärft.

12. Der Pförtner soll ohne Betrug die Türen zur gewohnten Zeit schließen.

13. Nur bei dem Prior und zwei oder drei bestimmten Mönchen darf gebeichtet werden, außer läßlichen Sünden.

14. Jedem, der gegen diese Anordnungen verstößt oder sich gegen das Gemeinwohl des Klosters vergeht, wird die Exkommunikation angedroht.

15. Der Abt hält sich in besonderen Fällen die öffentliche Lossprechung selbst vor.

16. Der Abt fordert die Hebung der Klosterzucht, damit der Erzbischof keinen Anlaß habe, die Propstei mit Visitationen oder anderen schweren Strafen zu belegen.

Diese Weisungen bedürfen in unserem Zusammenhange keiner weiteren Deutung. Aus ihnen läßt sich erschließen, wie wahres Klosterleben sein soll, wie es einst in Oberpleis war und wie die Klosterwirklichkeit von Siegburg und Oberpleis zu dieser Zeit aussah. So mag es wohl auch gedeutet werden müssen, wenn sich die Propstei Oberpleis 1442 Juni 10, 1447 Juli 22, 1476 Juli 17 und 1489 März 11, 1495 nicht, in die Admonter Totenroteln eintrug, leider ohne Personalangaben, die ein Bote des Klosters Admont (Steiermark) in über jährlicher Reise durch alle in Gebetsverbrüderung untereinander stehenden Klöster im ganzen damaligen Deutschland, außer Ostdeutschland, trug. Weder ein Vermerk von 1442, noch 1447 das schlichte „Oremus“, noch 1476 das „Orate pro nostris et orabimus pro vestris“, noch 1489 das „Et devote recommendamus oracionibus vestris animas defunctorum nostrorum et nos vestrorum vicissitudinem“ können als Beleg für besondere Religiosität in der Propstei Oberpleis gelten. Wohl aber fällt ein helles Licht zurück in das Mittelalter, wo die Gebetsverbrüderungen, tief religiösem Denken und Tun entsprungen, in der Tat eine abendländische Gemeinschaft des Glaubens und Betens darstellten. Wir sehen, auch die Propstei Oberpleis war einbezogen in diese große Gemeinschaft, die geistliche wie weltliche Beziehungen über Länder hinweg vermittelte.

Text aus: Robert Flink. Die Geschichte von Oberpleis, Seiten 119-123.

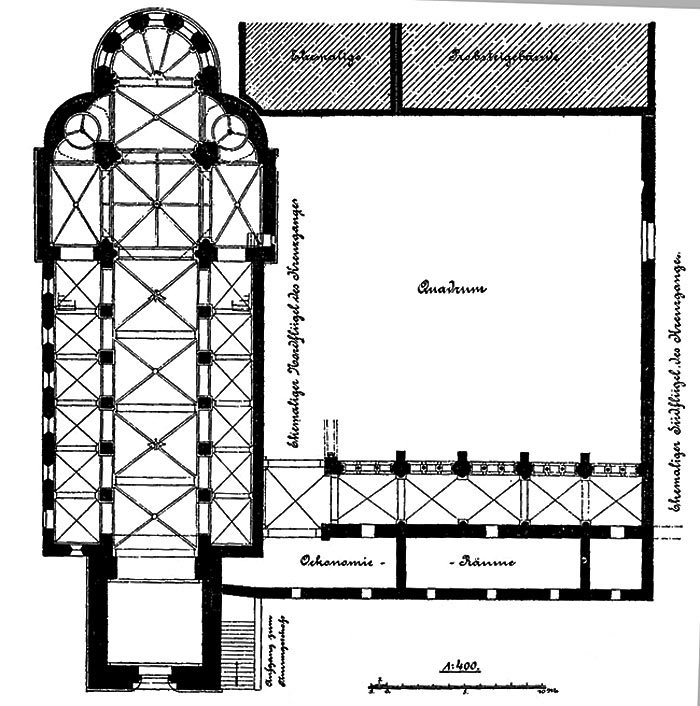

Bild: Grundriss von Kirche, ehemaligen Propstgebäuden und Kreuzgang mit Ökonomieräumen.

Aus Wilhelm Effmann, Die Propsteikirche zu Oberpleis in: Zeitschrift für christliche Kunst, 5. Jahrgang, Düsseldorf 1892.

|

Information / Anmerkung zum Bild verschicken

Information / Anmerkung zum Bild verschicken