Röntgenstrahlen in der Bauuntersuchung

Michael Thuns

In den frühen Morgenstunden des 13. April 1992 erschütterte ein starker Erdstoß die niederrheinische Bucht zwischen Aachen und Düsseldorf. Das Erdbeben mit seinem Zentrum zwischen Roermond und Heinsberg ereignete sich gegen 3.20 Uhr und dauerte ca. 20 Sekunden, wobei es den für Mitteleuropa beachtlichen Wert von 5,9 auf der Richter - Skala erreichte.1 Es verursachte zum Teil erhebliche Schäden auch an historischen Bauwerken, unter anderem an der romanischen Pfarrkirche St. Pankratius zu Oberpleis.

Das Gebäude von St. Pankratius in Oberpleis stammt im Wesentlichen aus zwei Bauepochen, wobei der Gründungsbau ca. 1100-1160 von Osten nach Westen fortschreitend errichtet und als letztes der schwere Baukörper des Westturmes erbaut wurde. Die Kirche war ursprünglich mit einer Flachdecke versehen. Etwa um 1220 wurden Querschiff und Chor auf dem alten Grundriss neu aufgebaut, wobei auch das Langhaus und das südliche Seitenschiff ein Gewölbe erhielten. Die romanischen Gewölbe des Langhauses sind mit starken Verbundrippen aus Tuffstein ausgeführt, die in die Kappen eingreifen.

Die Rundrippen enden in der Vierung in hängenden Schlusssteinen. Das nördliche Seitenschiff wurde im 15. Jh. errichtet und mit einem Kreuzrippengewölbe überwölbt. In der Zeit von 1891-1894 war eine eingreifende Restaurierung von Wiethase durchgeführt worden.² Weitere Sanierungen erfolgten 1948-1952 und in Etappen zwischen 1968 und 1978. Im Zuge der letzten Sanierung wurden auch markscheiderische Messungen durchgeführt. Auf der Basis der vorhandenen Daten war 1991 eine exakte Rissbildaufnahme gemacht worden, so dass sich anhand der nachfolgenden Messungen vom Juli 1992 ein eindeutiges Bild der Erdbebenschäden ergab.³

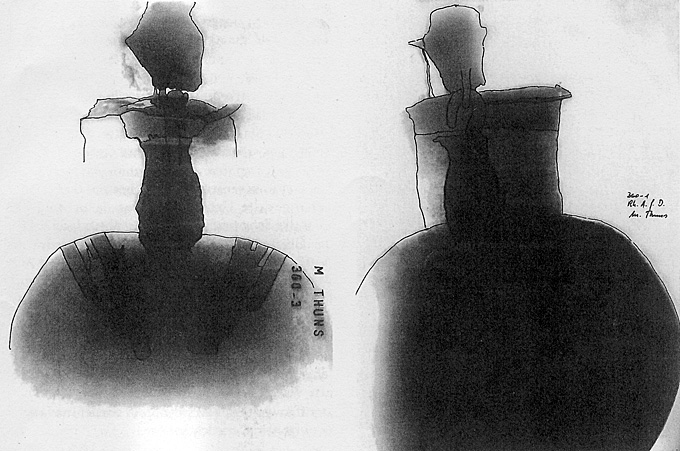

Vier Wochen nach dem Erdbeben hatte sich der westlichste dieser Schlusssteine von der Decke gelöst und war abgestürzt. Durch die Restaurierungswerkstatt II des Rheinischen Amtes für Denkmalpflege wurde sofort nach dem Ereignis eine eingehende Untersuchung eingeleitet, die auch die übrigen noch vorhandenen Schlusssteine einschloss. Bei den Schlusssteinen der beiden mittleren Joche handelt es sich um Taubendarstellungen, während der vierte Schlussstein im östlichen Langhausjoch wieder als Kugel ausgebildet ist. Der abgestürzte Kugel-Schlussstein war direkt unterhalb der Rippenvierung abgerissen. An der Bruchkante des Kugelhalses war noch das konisch sich verbreiternde Ende eines Eisenankers zu erkennen, der mit Blei eingegossen war (siehe Bild 1).

Wie sah nun die genaue Verankerung bzw. Aufhängung des Schlusssteines aus? Um diese Frage zu klären, wurde der Versuch unternommen, mittels Röntgenstrahlen eine zerstörungsfreie Materialuntersuchung durchzuführen. Aufgrund der unterschiedlichen Materialien wie Tuffstein, Kalkmörtel und dem Metall der Aufhängung mit unterschiedlichen, zwischen 13 und 25 cm schwankenden Materialstärken, war mit Unwägbarkeiten zu rechnen (vgl. Beitrag Michael Thuns). Nach einigen Probeaufnahmen konnte ein zufriedenstellendes und lesbares Ergebnis erzielt werden (siehe Röntgenaufnahme). Es ist zu erkennen, dass es sich bei der Aufhängung des Schlusssteines um zwei ineinander greifende Metallhaken handelt, welche zu ihren Enden hin konisch sich verbreiternd ausgeschmiedet und mit Blei vergossen sind.

Wie muss man sich das nun technisch vorstellen? Der Schlussstein, also die aus Tuffstein gefertigte Kugel, hat nach ihrer Herstellung eine Bohrung bekommen, in die der Eisenanker mit ausgeschmiedeten Haken eingelassen und mit flüssigem Blei vergossen wurde. Da am hängenden Scheitelstein der Gewölbevierung keinerlei seitliche Bohrkanäle festzustellen waren, welche dazu gedient haben könnten, nach Ansetzen eines so genannten „Schwalbennestes" den zugaufnehmenden Eisenanker mit Blei zu vergießen, muss davon ausgegangen werden, dass der Eisenhaken vor dem Versetzen des Schlusssteines im Scheitelpunkt des Gewölbes vergossen und eingesetzt wurde (siehe Zeichnungen). Erst nach Fertigstellung der Gewölbekappen ist dann der Schlussstein eingehängt worden. Der den Haken umgebende Schlusssteinhals ist aus einem Kalkmörtelgemisch mit eingedrückten Tuffsteinbrocken gefertigt. Nach der Fixierung wurden Kugel, Schlusssteinhals und der Übergang zu den vier Rundrippen mit einer Kalkmörtelschicht überzogen und gefasst. Im Zuge der weiteren Untersuchung an den restlichen Schlusssteinen, die alle aus Sicherheitsgründen demontiert wurden, zeigte sich das gleiche Hängesystem. Darüber hinaus konnte festgestellt werden, dass an den Schlusssteinen auch zu einem früheren Zeitpunkt schon einmal Reparaturen vorgenommen worden waren. So wurde im Kopf einer Taube ein geschmiedeter Eisennagel entdeckt.

Auch jüngere Klebestellen mit Reaktionsharz ließen sich identifizieren.

Die durch das Erdbeben aufgetretenen Schäden machten eine statische Sicherung und damit eine Sanierung des Bauwerkes nötig. Im Zuge der durchzuführenden Sicherungsarbeiten wurden auch die Schlusssteine mit korrosionsbeständigen Stahlankern versehen, um für die Zukunft genügend Sicherheit zu schaffen. Horst Hahn

Die Röntgenaufnahmetechnik

Seitdem Röntgenstrahlen bekannt sind, dienen sie nicht nur der medizinischen Analyse, der Entdecker selbst hat mit ihnen zum Beispiel Möbel durchdrungen. Sichtbar gemacht werden können durch dieses Verfahren u.a. Konstruktionsmerkmale, unterschiedliche Materialien, Hohlräume und Übermalungen.

Schlussstein, Röntgenaufnahmen mit Umzeichnung der Befestigung. Aufnahmen: Michael Thuns, Umzeichnung: Horst Hahn, RhAD

In der Humanmedizin sind die Art und die Dauer der Röntgenstrahlung, die benötigt werden, um einen in allen Details lesbaren Film zu erhalten, bekannte Größen. Welche Dosis beim zerstörungsfreien Durchstrahlen von Kunstwerken zu einem auswertbaren Ergebnis führt, hängt von der spezifischen Dichte der verwendeten Materialien ab und von deren Durchmesser. Selbst im Fall nur eines einzigen Materials kann durch stark differierende Durchmesser der Kontrastumfang im Röntgenfilm so hoch sein, dass Teile des Bildes zu stark geschwärzt, also unlesbar sind, während an anderen Stellen die Dosis nicht ausreicht, um auch nur eine vage Bildspur zu erzeugen.

Nicht selten müssen daher mehrere Aufnahmen von ein und derselben Partie mit unterschiedlichen Werten gemacht werden, um alle notwendigen Informationen zu erhalten. Die in einer Liste dokumentierten Werte können Anhalt für ähnliche Aufnahmebedingungen sein. Die jeweils richtige Strahlendosis muss also je nach Objektdetail von Fall zu Fall in Form von Probeaufnahmen neu ermittelt werden. Im Fall des Schlusssteins aus St. Pankratius sollte die Frage geklärt werden, wie die Kugel ursprünglich im Gewölbe befestigt worden war und ob sie ohne weitere Maßnahmen wieder dorthin verbracht werden könnte.

Da die Kugel einen Durchmesser von etwa 25 cm hat, der Hals aber nur 13 cm misst, war von vornherein mit sehr unterschiedlichen Schwärzungen im Röntgenbild zu rechnen. Bei normaler Belichtung und Entwicklung des Filmmaterials wäre der Hals mit dem verbleiten, in vier Teile aufgespleißten Eisen zwar gut erkennbar, der Kugelkörper selber aber ohne jegliche Bildinformationen, da die Masse die Strahlen komplett absorbiert hätte. Das Problem konnte gelöst werden durch einen Griff in die Trickkiste des Fotografen: der Film wurde mit einer Überdosis an Röntgenstrahlen „beschossen" und sodann durch gezielte Unterentwicklung daran gehindert zu starke Schwärzen zu bilden, während sich durch die Überbelichtung auch in den helleren Partien deutlich lesbare Schatten abzeichnen. In einer Aufnahme konnte so die Aufhängetechnik - Haken und Öse - dokumentiert und gleichzeitig sichtbar gemacht werden, dass der für das Zusammenhalten von Kugel und Hals verantwortliche Metallanker lediglich ca. 2 cm in die Kugel hineinragt. Da zwischen Kugel und Hals schon von außen Risse zu sehen waren, mussten entsprechende Maßnahmen ergriffen werden, bevor der Stein wieder im Gewölbe aufgehängt werden konnte.

Michael Thuns

Anmerkungen

1 Geologisches Landesamt NW und Erdbebenwarte der Universität Köln in Bensberg 1992. Vgl. auch eine erste Auflistung der Schäden in: „Denkmalpflege im Rheinland", Heft 3/1992, S. 140-141.

2 Georg Dehio, Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler. Nordrhein-Westfalen, Band I: Rheinland, bearbeitet von Ruth Schmitz-Ehmke. Darmstadt 1967.

3 Werner Krings, Schadensbericht vom 8. September 1992, Akte St. Pankratius, Oberpleis/W II, Rheinisches Amt für Denkmalpflege.

|

Information / Anmerkung zum Bild verschicken

Information / Anmerkung zum Bild verschicken Information / Anmerkung zum Bild verschicken

Information / Anmerkung zum Bild verschicken