"In dem an 'Zutaten' wahrhaftig nicht armen Siebengebirge finden sich auch heute noch Orte, die ihren Status als 'Geheimtipp' über Jahrzehnte hartnäckig verteidigen! Paradebeispiel solcher Bescheidenheit ist das Waldschlößchen Neuglück bei Bennerscheid im Pleiser Ländchen. Dieser Ort ist aber gleichzeitig ein gutes Beispiel dafür, dass es oft erst die Mischung von „Zutaten" ist, die einen Ort in den Rang einer „Sehenswürdigkeit" rückt und seinen besonderen Reiz ausmacht.

Nur wenige Kilometer von Oberpleis entfernt — nahe der heutigen Gemeindegrenze zwischen Oberpleis und Uckerath — liegt das Anwesen in reizvoller landschaftlicher Umgebung und zugleich in stiller Abgeschiedenheit. Schon sein äußerer Eindruck überrascht durch die Vielfalt architektonischer Formen, die in bunter Verspieltheit und scheinbar heillosem Durcheinander einen eigenartigen Zauber ausstrahlen. Türmchen, Erker, Skulpturen in Stuck und Holz zieren das verwinkelte Gebäude, dessen durch mehrere An- und Umbauten veränderter Gebäudekern heute kaum mehr erkennbar ist. Seine heutige Form erhielt der kuriose Bau in den Jahren um 1900. Über die Umstände seiner Entstehung sind wir — schlaglichtartig —ziemlich genau informiert: Eine Gräfin, ein berühmter Dichter und ein Apothekersohn haben hieran ihren Anteil ...

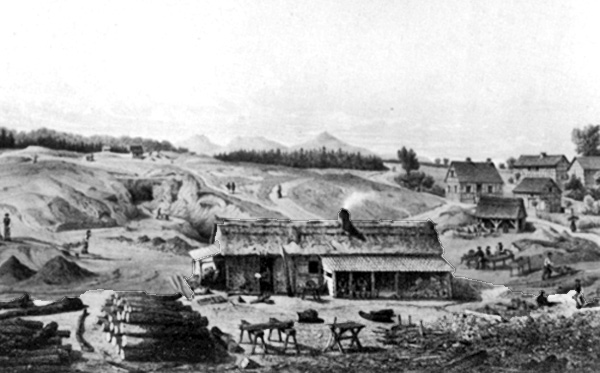

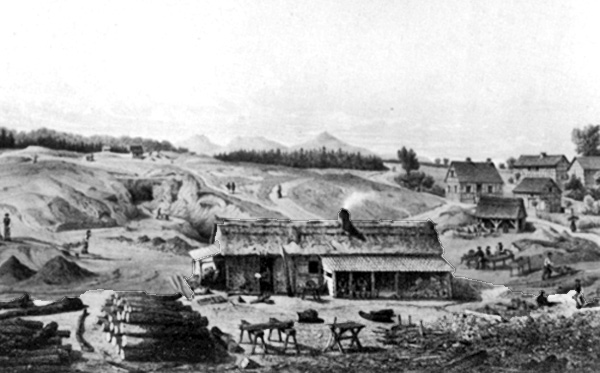

Nicht nur das Schlößchen, sondern auch seine Umgebung lädt ein zur genauen Beobachtung und Entschlüsselung einer — in diesem Falle sogar älteren — historischen Schicht. Dichter Wald bedeckt heute ein Gelände, das noch immer die Spuren industrieller Betriebsamkeit zeigt: Anstelle sanfter Hänge ein wildes Auf und Ab von Hügeln und Einschnitten, die ihren Ursprung in intensivem Bergbau-Betrieb haben. Gräben, Schächte und Halden prägten hier noch vor rd. 100 Jahren das Landschaftsbild. Die Erinnerung daran lebt heute fort in Namen wie eben 'Neuglück' oder auch einigen Bennerscheider Straßennamen („Kupferweg", 'Silberweg'). Die damalige Situation rund um das heutige 'Neuglück' zeigt eine Lithographie, die das Königswinterer Siebengebirgsmuseum kürzlich erwerben konnte. Vor dem Hintergrund des östlichen Siebengebirges mit den Gipfeln von Löwenburg, Lohrberg und Oelberg wird hier detailgenau ein Bergbaurevier wiedergegeben, an dessen Rand einige Fachwerkhäuser zu sehen sind. Bei einem als solchem erkennbaren Wohngebäude handelt es sich der Überlieferung zufolge um das Haus eines Steigers; an ziemlich genau dieser Stelle steht heute das Schlößchen!

In jahrhundertelangem, größtenteils unterirdischem Abbau wurden tausende Tonnen an — hauptsächlich — Blei- und Zinkerz gefördert. Das Zentrum des Abbaus lag in dem benachbarten 'Altglück', dessen Tradition sehr weit zurückreicht. Einige Anzeichen lassen Bergbaubetriebe schon in römischer Zeit vermuten; die Reste eines nahegelegenen Befestigungsbauwerks (Ringwall) weisen ins frühe Mittelalter. Die Vermutung eines Zusammenhangs zwischen Erzlagerstätte und Befestigungsanlage wäre zwar im vorliegenden Falle rein spekulativ, jedoch läßt sich ein solches Nebeneinander auffallend oft beobachten — hier und an anderen Orten.

Grube Neuglück bei Bennerscheid, Lithographie, um 1855

Seinen heutigen Namen erhielt das Bergwerk erst in der Folge eines Besitzerwechsels im Jahre 1826. Ein späterer Besitzer — ab 1853 — war die belgische 'Societe de la Vieille Montagne' ('Gesellschaft des Altenbergs'), auf deren Veranlassung wohl um 1855 die Lithographie entstand. Bis zum Jahre 1875 war die Grube noch in Betrieb, dann wurde sie stillgelegt. In den folgenden Jahrzehnten entdeckten Mitglieder der reichen Kölner Kaufmannsfamilie Hölterhoff den Charme des Ortes für sich. Ende des 19. Jhs. erscheint als Besitzerin eine Tochter dieser Familie, Elinor de Milhau. Ihren Namen und Adel verdankte sie der Heirat mit dem französischen Vicomte de Milhau. Vom Hauptwohnsitz in der französischen Normandie aus verbrachte die Familie häufig die Sommermonate auf Hölterhoffschen Besitzungen in Deutschland — hauptsächlich in Honnef, daneben aber auch bei Andernach (Krayerhof) und eben Bennerscheid.

Ihr Vermögen erlaubte der Vicomtesse die Erfüllung selbst ausgefallener Wünsche, und von dieser Möglichkeit machte sie offensichtlich reichlichen Gebrauch. Bleibende Spuren hinterließ ihre „Bauwut", die ihr ständig neue Ideen eingab und die sie hauptsächlich in Neuglück auslebte. Die ständigen Um- und Anbauten verschafften den Handwerkern der Umgebung willkommene Verdienstmöglichkeiten, sorgten darüber hinaus aber auch für Gesprächsstoff. Das eigenwillige Auftreten der 'Gräfin', wie sie bald überall genannt wurde, und ihr fremdartiges (französisches!) Flair wurden noch unterstrichen durch mondäne Ausstattung: Sie fuhr eines der ersten Automobile im Oberpleiser Raum! Welchen Eindruck diese Erscheinung auf die Bevölkerung machte, davon zeugen die Aufzeichnungen eines Oberpleiser Apothekersohnes. In Form eines Romans schrieb Werner Heinen um 1950 die Erinnerungen an seine Jugendzeit nieder, wobei er ausführlich auch illustre Zeitgenossen beschrieb. Der „Gräfin" bescheinigte er einen 'hexenhaften Eindruck'! Dieser „wurde noch verstärkt durch das Gefährt, mit dem sie angeknattert kam, und das sie selbst kutschierte (...). Wenn das Töff-Töff einmal richtig funktionierte, lief es auf ebener Erde schneller als ein Pferd im Galopp. Das war doch wirklich Hexerei, auch wenn diese Teufelskalesche oft genug hinter einem lahmen Gaul an einigen Ketten und Riemen gezogen durch das Dorf schleichen mußte. Und auch die Tatsache der regelmäßigen Rückkehr nach Frankreich während der Wintermonate gab zu Spekulationen Anlaß: Einige Leute wollten wissen, sie residiere dann in der französischen Stadt Paris, wo der Teufel von jeher das Regiment führe.

Nach dem frühen Tod ihres Mannes im Jahre 1899 kehrte die Vicomtesse wieder ganz nach Deutschland zurück. Folgenreich sollte ihr Bestreben bleiben, ihrer einzigen Tochter Gabrielle eine qualifizierte und zugleich der französischen Tradition verbundene Erziehung angedeihen zu lassen: Im Sommer 1901 verpflichtete sie zu diesem Zweck und für ein Jahr als Lehrergespann eine junge Engländerin und einen jungen Franzosen. Insbesondere für letzteren sollte dieses Jahr prägend werden: Wilhelm de Kostrowitzky, der später unter dem Namen Guillaume Apollinaire (1880 bis 1918) als überragende Dichterpersönlichkeit Berühmtheit erlangen sollte, war zum Zeitpunkt seines Dienstantritts 21 Jahre alt. Zwei Dinge waren es vor allem anderen, die den jungen Dichter tief beeindruckten: Zum einen die rheinische Landschaft, ihre Mythen und Sagen sowie die vielfältigen Eindrücke, die der aufmerksame Beobachter im alltäglichen Leben sammelte — und die er später in zahlreichen Dichtungen offen oder auch verschlüsselt verarbeitete. Zum anderen war es die Bekanntschaft mit der englischen Kollegin Annie Hayden, die offenbar sehr bald die Form einer leidenschaftlichen Liaison, letztlich aber einseitigen Begeisterung annahm. Einmal mehr sollte hier Leidenschaft und Liebeskummer eine Dichtung zu Ausdrucksformen beflügeln, die als Sternstunden lyrischer Produktion ihren festen Platz in der Literaturgeschichte fanden.

Intensive Forschungen förderten in den vergangenen Jahrzehnten reichliches Material über den Aufenthalt Apollinaires im Rheinland zutage, Um den 21. August 1901 trat er seine Stelle als Hauslehrer an. Obwohl in 'Alcools' in der Chronologie der genauen Aufenthaltsorte und Reisen bestehen bleiben, scheint 'Neuglück' die erste Anlaufstation gewesen zu sein. Im November siedelte die Familie dann über nach Honnef, von wo aus ab Februar bis Mai 1902 eine große Reise durch Deutschland und Österreich unternommen wurde. Während des ganzen Aufenthaltes bis August 1902 pendelte die Familie und ihr Anhang offenbar häufiger zwischen den verschiedenen Wohnsitzen hin und her.

Für Apollinaire erwies sich seine neue Umgebung als reiche Fundgrube. Sowohl alltägliche Ereignisse und Begegnungen, als auch verborgene Mythen fanden Zugang in die Bildersprache seiner Lyrik, die später unter dem Etikett des 'Symbolismus' als Wegbereiter, wenn nicht gar Begründer des modernen Surrealismus galt. Besonders zahlreich finden sich rheinische Bezüge in der wohl bedeutendsten Gedichtsammlung, die unter dem Titel 'Alcools' im Jahre 1913 erschien und Werke der vorausgegangenen rund 15 Jahre zusammenfaßte. Innerhalb der Sammlung steht eine Gruppe von 9 Gedichten unter der gemeinsamen Überschrift 'Rheinlieder' ('Rhénanes'). Zu ihnen zählt auch das Gedicht 'Mai', das nachfolgend in deutscher Übertragung wiedergegeben ist. Wenn auch die deutsche Fassung die sprachlichen Feinheiten des französischen Originals höchstens annähernd wiedergeben kann, so sollte doch immer noch die enge Verknüpfung subtiler Gefühlsregungen mit Impressionen des Alltags- bzw. Strandlebens — um die Jahrhundertwende! — deutlich werden.

MAI

Im Mai, im schönen Mai in Booten auf dem Rhein

Herab von Bergeshöhe schauten Damen heiter.

Ihr seid so schön, jedoch das Boot es gleitet weiter

Die Uferweiden weinen, was macht ihnen Pein?

Die Blüten hinter uns erstarrten an den Bäumen.

Die Blütenblätter, die im Mai der Kirschbaum gibt,

Sind ihre Fingernägel, die ich so geliebt.

Verwelkt sind sie wie Augenlider über Träumen

Gemach auf einem Weg entlang den Stromesrand

Folgten Zigeuner dort mit Affe gar und Hunden.

Dem Zirkuswagen den Esel vorgespannt

Indes im Weingelände, das der Rhein durchwand

Mit ferner Pfeifen Lied ein Regiment entschwunden.

Der Mai der schöne Mai schmückt die Ruinen mild

Mit Efeu, Heckenrosen und mit wildem Weine.

In Uferweiden spielt und wühlt der Wind vom Rheine.

In Rebenblüten nackt und plauderhaftem Schilf.

(deutsch von Johannes Hilbner und Lothar Klünner, Sammlung Luchterhand 1976)

Seine künstlerischen Ambitionen und Theorien ließen Apollinaire in den Jahren nach seinem Aufenthalt im Rheinland zu einem der bekanntesten Vertreter der Avantgarde seiner Zeit werden. In Paris zählte er zur literarischen Boheme, von der in diesen Jahren vor dem Ersten Weltkrieg entscheidende Impulse zur theoretischen Begründung und praktischen Umsetzung des Kubismus ausgingen. Als ihr harter Kern galt eine Gruppe von vier Freunden, die eng zusammen lebten und arbeiteten; neben Apollinaire gehörten hierzu Andre Salmon, Max Jacob und Pablo Picasso, dessen späterer Ruhm hier seinen Ausgang nahm. Durch diese spätere Entwicklung erlangt das 'rheinische Jahr' Apollinaires zusätzliche Bedeutung — und damit auch das Schlößchen Neuglück als einer der wenigen noch erhaltenen Originalschauplätze. In vielen Details sogar der Innenausstattung ist bis heute die Atmosphäre spürbar, die vor mittlerweile 90 Jahren der französische Hauslehrer vorfand. Dabei fehlt es auch nicht an kuriosen Einzelheiten, wie etwa einer aufwendigen Deckenmalerei, die ein orientalisch anmutendes Gewölbe ziert oder einem Gemäldefries, der das zeitlose Thema des „männlichen" und „weiblichen Geschlechts" um eine originelle Variante bereichert.

Ein Hauch von Orient: Deckenmalerei mit heimischen Motiven.

Eine prachtvolle Holzkassettendecke zeigt in ihren Feldern die Wappen der französischen Provinzen und in der ehemaligen Hauskapelle stehen Figuren der zwölf Apostel in unmittelbarer Nachbarschaft zu Bleiglasfenstern mit Symbolen der Französischen Revolution!

Noch vor dem Ersten Weltkrieg verließ die Witwe de Milhau das Siebengebirge und zog — in zweiter Ehe verheiratet — nach Köln. Trotz mehrfachen Besitzerwechsels blieb das Haus Neuglück in seiner Substanz erhalten. Nach dem Zweiten Weltkrieg begann eine neue Ära, indem ein neuer Besitzer (Heinrich Pinnen) mit seiner Familie hier ein Café-Restaurant einrichtete. Seither erfreute sich das Ausflugslokal großer Beliebtheit, nicht nur in der näheren Umgebung, sondern — unter Kennern seiner Geschichte — sogar weltweit darüber hinaus. Auch diese Epoche endete allerdings im Herbst 1991: Nach dem Tod des bisherigen Besitzers gelangte das Anwesen schließlich zum Verkauf. Die Gaststatte, die zunächst noch von seiner Tochter weiterbetrieben worden war, mußte schliessen. Bei den anschließenden Umbauarbeiten für eine nun wieder rein private Nutzung wird sich einmal mehr die Frage der Vereinbarkeit von denkmalpflegerischen Belangen mit modernen Nutzungs- und Sicherheitsanforderung stellen. Es bleibt zu hoffen, dass die außergewöhnliche historische Substanz des Ortes auch künftige Veränderungen unbeschadet überstehen möge."

Die ehemalige Hauskapelle mit den 12 Aposteln und einem Symbolder französischen Revolution im Festschmuck (am rechten Bildrand)

|

Information / Anmerkung zum Bild verschicken

Information / Anmerkung zum Bild verschicken