|

Der Buschhof im Wandel der Zeiten

von Heinz Klein

Wohl kaum ein Gehöft im Siebengebirge hat eine so wechselvolle Geschichte wie gerade der Buschhof. Die vielen Veränderungen im Verlauf von mehr als 70 Jahren lassen den Urzustand des Hofes fast in Vergessenheit geraten. Das jedoch zu vermeiden, ist Sinn und Zweck der nachfolgenden Aufzeichnungen. Wohl kaum ein Gehöft im Siebengebirge hat eine so wechselvolle Geschichte wie gerade der Buschhof. Die vielen Veränderungen im Verlauf von mehr als 70 Jahren lassen den Urzustand des Hofes fast in Vergessenheit geraten. Das jedoch zu vermeiden, ist Sinn und Zweck der nachfolgenden Aufzeichnungen.

Der Buschhof so genannt, nicht weil er etwa am Busch (Wald) lag, sondern weil er gebietsmäßig zu dem kleinen Ort Busch (Thomasberg) gehörte. Er dürfte um das Jahr 1800 erbaut worden sein, weil der Staat nach Aufhebung des Klosters Heisterbach (1803) im Zuge der Säkularisation dessen Ländereien in privaten Besitz übereignete. Die vielen Grenzsteine mit dem Zeichen des Klosters, die im näheren und weiteren Umfeld des Buschhofes zu finden sind, dürften die Annahme bekräftigen. Eine genaue Zeit ist trotz Bemühungen nicht zu ermitteln. Erstmals im Jahre 1825 wurden kartografische Aufzeichnungen von Amts wegen erstellt, in denen dann auch der Buschhof erscheint.

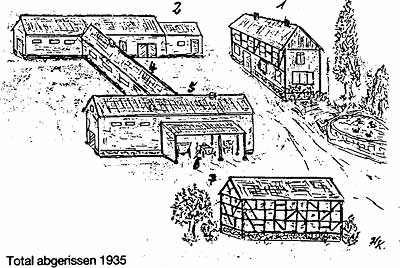

Der damalige Besitzer hieß Wilhelm Blankenberg, der oder dessen Vorfahre den Hof wahrscheinlich erbaut hat. Wann sein Nachfolger Wilhelm Mehren den Hof in Besitz nahm, ist in den Aufzeichnungen beim Katasteramt in Siegburg nicht zu ermitteln. Festzustellen war jedoch, dass der Hof in den. Jahren 1903 bis 1905 mit aller Wahrscheinlichkeit von Mehren umgebaut worden ist und zwar so, wie er sich lt. Skizze bis 1934 darstellte. Neue kartografische Aufzeichnungen erfolgten erst wieder im Jahre 1907 bei dem oben genannten Katasteramt.

Auf etwa 1500 bis 2000 qm waren die Gebäude rund um eine quadratische Hoffläche angeordnet. Das Wohnhaus, dass anscheinend von Umbaumaßnahmen unbehelligt blieb, war noch als Fachwerkbau errichtet und mit Verschieferung des Giebels zur Westseite geschützt, während alle anderen Gebäude in Massivbauweise erstellt waren.

Das Wohnhaus befand sich auf der Südseite des Hofes und verfügte über viele Räume, die für eine Großfamilie wie die des Besitzers auch erforderlich waren. Zunächst kam man vom Hof aus in eine große mit Steinfliesen ausgelegte Küche. Von dort ging es nach links in einen großen Raum, in dem die Familie und das Gesinde die Mahlzeiten einnahmen. Zur rechten Hand befand sich ein Raum, in dem sich in späteren Jahren das Verwaltungsbüro befand. Daran schloss sich ein großes Wohnzimmer auf der Giebelseite an, von wo man einen herrlichen Blick bis hin zur Kölner Ebene und weiter bis zu den Ausläufern des Bergischen Landes hatte. An klaren Tagen lag der Kölner Dom mit den umliegenden Kirchen und höheren Gebäuden im Blickfeld und an sternenklaren Abenden das Lichtermeer der Städte sowie in späterer Zeit das von den Bayerwerken zwischen zwei Schornsteinen angebrachte Markenzeichen, dass Bayerkreuz, bestehend aus tausenden von Glühlampen, welche die Nacht erhellten.

Die Wasserversorgung des Buschhofes erfolgte mittels Brunnen und Pumpe, wie es damals dort üblich war, wo es keine Wasserleitung gab. Die Zisterne wurde von unterirdischen Wasseradern gespeist, deren es am Ölberghang reichlich gibt, während sich der kleine Ententeich von den oberirdischen Rinnsalen füllte. Eine Wasserleitung zum Buschhof

hin gab es erst ab dem Jahre 1910, als in Heisterbacherrott eine solche gebaut wurde. Die Gemeinde war dabei auf einige Parzellen von Mehrens Besitz zur Erschließung der Quelle und zum Bau einer Quellenfassung in der Bonnwiese (jetziger Standort des Bildungszentrums des Beamtenbundes) angewiesen. Die Kosten für die Fläche beliefen sich lt. Protokoll des Gemeinderates auf 5 Mark je Rute (= umgerechnet 14 qm zu 37 Pfennig). Um die Steigung zum Buschhof zu überwinden, war die Zwischenschaltung eines Widders, d. h. einer sich durch den Wasserstand selbstantreibende Pumpe erforderlich, die in einer aus Steinen gebauten kleinen Pumpenkammer untergebracht war. Damit entfiel das lästige Pumpen und Wasserschleppen für die Bewohner und die Versorgung des Viehs auf dem Buschhof.

Der Buschhof mit seinen Bewohnern war mehr nach Heisterbacherrott als nach Thomasberg ausgerichtet. So bestand damals schon ein mit Schotter befestigter Weg in das Dorf, während es nach Thomasberg bis zum Ort Bennert nur einen ausgefahrenen und nicht befestigten Karrenweg gab.

Wilhelm Mehren, der Besitzer vom Buschhof, wurde im Volksmund „Bösch Wellem" genannt und seine Kinder einfach die „Böschs". Es waren 13 Kinder, neun Töchter und vier Söhne, die ihm seine 1906 verstorbene Gattin hinterließ. Mit diesen schon teils verheirateten und heranwachsenden Kindern bewirtschaftete er den Hof, auf dem es so nie an Hilfskräften mangelte, was damals bei den recht primitiven Ackergeräten auch von Nöten war.

Den Freiern aus den umliegenden Orten, die sich für die noch unverheirateten Töchter aus der Familie Mehren interessierten, gab er zu verstehen: „He weed net drin gemuhs, he jeed et de Reih noh, su, wie me se och kreje han". (Hier wird nicht drin sortiert und ausgesucht, hier geht es der Reihe nach, so wie wir sie bekommen haben).

Im Januar 1922 verstarb Wilhelm Mehren und keines der Kinder wollte, besser gesagt, konnte den Hof übernehmen, denn bei einem Ausgleich an die Miterben wäre der Nachfolger oder die Nachfolgerin finanziell überfordert gewesen. So kam es dann schließlich zur Versteigerung des Anwesens. Die verheirateten Töchter von Mehren, die mit ihren Familien in Heisterbacherrott und Thomasberg wohnten, ersteigerten von dem zu erwartenden Erlös einiges an Garten- und Ackerland, während die übrigen Erben ihren baren Anteil durch die nachfolgende Inflation der zwanziger Jahre fast gänzlich verloren.

Der Maschinenfabrikant und Junggeselle aus Kassel, ein Herr von Kainach ersteigerte den Hof und sicherte sich damit bewusst oder unbewusst vor inflationären Verlusten ab so wie um diese Zeit auch der Geheimrat Ottmar E. Strauß beim Kauf des Fronhofes. Anzunehmen ist, dass in gewissen Kreisen die anstehende Inflation, wenn nicht gerade bekannt, so doch schon erahnt wurde.

Da Herr Kainach sich nicht auf dem Hof ansiedelte, übernahm zunächst Johann Schonauer, ein Schwiegersohn von Mehren, als Pächter den Hof.

Nach dem frühzeitigen Tod von Herrn Kainach erbte seine Schwester das gesamte Anwesen.

Ihr Mann war Direktor eines Essener Kohlenkartells. Diese Familie Plehn ließ dann

1924 die Villa am Buschhof bauen. Zu gleicher Zeit verbesserte man die Wasserversorgung, in dem man eine neue Wasserleitung vom „Stüß“ her baute und sie zum Buschhof weiterführte, weil es dort bei der Zuführung von Heisterbacherrott aus, vor allem im Sommer, zu unerwünschten Engpässen kam.

Die Villa war als Sommersitz gedacht, während man im Winter mit den beiden Töchtern eine solche in Köln-Marienburg bewohnte. Das Herrenhaus war durch einen befestigten Weg mit dem Hof verbunden. Westlich vom Hof befand sich ein riesengroßer Garten, der von dem eigens hierfür angestellten Gärtner ganzjährig gepflegt und in Ordnung gehalten wurde. Ebenso war dieser auch für die Instandhaltung der Villa verantwortlich. Der Gärtner Brehms stammte aus Thomasberg und das weibliche Hauspersonal aus Heisterbacherrott.

Während der Bauzeit der Villa kam es zur Auflösung des Pachtvertrages mit Schonauer, da dieser das elterliche Anwesen in Thomasberg übernahm. An seiner Stelle übernahm dann die Familie Ullrich das Pachtverhältnis, die aber schon 1926/27 den Hof in Richtung Aachen verließ, um sich dort auf einem eigenen Hof sesshaft zu machen.

Plehns übertrug nun der Agronomin Frau Glosem die Verwaltung. Ihr stellte er Mathias Radermacher zur Seite. Dieser war in Heisterbacherrott beheimatet und von zu Hause aus ein qualifizierter Landwirt.

Fräulein Glosem war aber wahrscheinlich nicht prädestiniert genug, den Hof erfolgreich zu führen. Sie verwirtschaftete das landwirtschaftliche Anwesen in erheblich hohe Schulden und musste schließlich den Hof Anfang 1930 verlassen. In der Zeit ihrer Verwaltung jedoch wurde im Jahre 1928 ein neuer großer Schweinestall erbaut. Er diente zur Aufzucht von Jungschweinen.

Fast zur gleichen Zeit erweiterte die Familie Plehn ihre Villa um einen Küchen- und Wirtschaftstrakt.

Nach Fräulein Glosem übernahm der studierte Landwirt Ernst Wietscher mit seiner Familie das Kommando auf dem Hof, zunächst als Verwalter und wenig später als Pächter. Er kam von der Nahe. Doch das Schicksal wollte auch für ihn hier keine längere Verweildauer, weil Wietscher wegen des plötzlichen Todes seines Vaters die elterliche Landwirtschaft mit Metzgerei und Gaststätte in Solingen übernehmen musste. 1934 verließen sie schweren Herzens den Buschhof, auf dem sie sich sehr wohl fühlten und der ihnen zur Heimat geworden war.

Zu dieser Zeit fand mancher Bewohner aus Heisterbacherrott und Thomasberg Beschäftigung auf dem Gut Buschhof. Besonders in der Saat- und Erntezeit verdienten sich Frauen und Rentner ein Zubrot.

Im Herbst 1931 wurde der Hof von einem Brand heimgesucht. Eine Bäuerin aus Heisterbacherrott, die am Dorfrand in ihrem Garten Gemüse holen wollte, entdeckte die Brandwolken. Sie rannte nach Hilfe rufend ins Dorf und alarmierte Heinrich Nietzer, der für die Alarmierung der Feuerwehr zuständig war. Dieser setzte sich sofort auf seinem Fahrrad und fuhr, so schnell er konnte, durch den Ort und blies dabei das Feuerhorn. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren von Heisterbacherrott und Thomasberg, denen sich später noch die motorisierte und gut ausgerüstete Feuerwehr aus Siegburg zugesellte, konnte Schlimmeres verhindert werden. Lediglich der Kuhstall brannte ab und von den Nebengebäuden nur der Dachstuhl. Haus und Schweinestall blieben unversehrt. Nur dem schnellen und umsichtigen Handeln des damaligen Knechtes Josef Moitzfeld war es zu verdanken, dass das Vieh vollzählig gerettet wurde. Als Brandursache vermutete man Selbstentzündung von Heu, welches über dem Kuhstall gelagert war.

Die Ursache der Entstehung des Feuers war in Wirklichkeit aber eine andere. Ein deutschstämmiger Neffe der Familie Plehn war aus Amerika zu Besuch. Dieser glaubte die Ratten und Mäuse, welche sich über dem Kuhstall in großen Mengen im Heu aufhielten, vertreiben zu müssen. Mit einer Gaspistole ausgerüstet stieg er auf den Heuboden. Vermutlich durch unsachgemäßes Hantieren mit dem Gerät entzündete sich die Gaspatrone. Es kam zu einer Stichflamme, die dann das Heu in Brand setzte. Nur wenige Vertraue kannten den wahren Sachverhalt. Sie waren aber so verschwiegen und so blieb die Annahme der Selbstentzündung. Die Versicherung schloss sich der Meinung an und regulierte den Schaden.

1935 verkauften die Eheleute Plehn das gesamte Anwesen, nachdem die beiden Töchter durch Heirat das Haus verlassen hatten und verbrachten ihren Lebensabend in ihrer Kölner Villa.

Neuer Besitzer wurde der Versicherungsunter- nehmer Möller aus Köln, der sehr bald neben dem alten Hof ein neues landwirtschaftliches Gut nach modernen Gesichtpunkten durch den Bauunternehmer Nolden aus Oberdollendorf errichten ließ. Das alte Anwesen, welches heute wahrscheinlich unter Denkmalschutz stände, wurde bis auf die Grundmauern abgerissen.

Der Hof, der nun von einer Familie Giffels verwaltet wurde, schien Möllers Erwartungen bezüglich der Rendite nicht zu erfüllen. So verkaufte er das Anwesen Anfang 1939 an den aus dem Sülztal stammenden Rechtsanwalt Dr. Peters, der in Köln eine Kanzlei für Steuerrecht unterhielt.

Frau Peters übernahm die Verwaltung selbst unter Beistand von Mathias Radermacher bis 1940. Als Verwalter übernahm Rademacher dann das Gut Clevhaus im Sülztal. Da es an heimischen Kräften fehlte, wurden Frau Peters schon kurz nach dem Polenfeldzug vier polnische Kriegsgefangene zugewiesen, darunter zwei Landwirte bzw. landwirtschaftliche Kräfte. Damit half man sich über die gesamte Kriegszeit.

Im April 1951 übernahm die Familie Dahmen die Verwaltung des Buschhofes, die dort bis zum April 1953 tätig war und dann den Hof verließ, um sich in Siegburg-Mülldorf sesshaft zu machen. Im selben Jahr erfolgte auf Gut Buschhof wieder mal ein Besitzerwechsel.

Peters verkaufte den Hof an die Firma Knappsack AG. und setzte sich alsbald steuerflüchtig über Österreich nach Argentinien ab. Aus dem Hof und seinen Ländereien wurde nun ein Versuchsgut für die Kunstdünger-Erzeugnisse der Knappsack A.G, die durch Zukäufe von Ackerland das Gut auf etwa 70 Morgen erweiterte. Die Verwaltung lag in der Hand eines Herrn Sehnert, dessen Funktion bei einem erneuten Eigentümerwechsel beendet war.

1967 kaufte die Firma Merex unter Gert Mertins den Buschhof. Zunächst beließ man dem Hof seine landwirtschaftliche Nutzung. Von 1967 bis 1970 ist dann der Hof von Richard Korrek verwaltet worden, der dann den Jägerhof in Heisterbacherrott kaufte.

Durch umfangreiche Baumaßnahmen erweiterte man zunächst den Kuhstall für 90 herdbucheingetragene Tbc-freie Kühe, die von der Landwirtschaftskammer permanent überwacht wurden. Der erweiterte Stall war mit den neusten Errungenschaften ausgerüstet. Durch eine an der Decke entlanglaufende durchsichtige Leitung floss die Milch von der Melkmaschine bis in eine auf den neusten Stand eingerichtete Milchküche.

So errichtete man auch einen Hühnerstall für ca. 10 000 Tiere. Dem großen Futterbedarf entsprechend erstellte man zwei kleinere und ein großes Silo, die in gar keiner Weise in das Landschaftsbild passten, und nicht nur von der Bevölkerung, sondern auch von den Wanderern im Siebengebirge sehr moniert wurden. Zur gleichen Zeit ließ Mertins von der Straße zum Buschhof bis an den südwestlich gelegenen Waldrand eine große Obstplantage anlegen, die man aber nach wenigen Jahren schon wieder abholzte.

Weiter kaufte Mertins bei jeder sich bietenden Gelegenheit aus stillgelegten Kleinlandwirtschaften und von Privaten Land hinzu und vergrößerte damit seinen Besitz von etwa 70 Morgen auf 110 Morgen, wovon ca. 80 Morgen um das Hofgelände, im näherem Umfeld und zum Teil im Landschaftsschutzgebiet lagen.

Mit fortschreitender Zeit wurde Mertins wohl anderen Sinnes. Ihm schwebte ein Naherholungs- und Sportzentrum vor. Dazu bedurfte es erneuter Baumaßnahmen, die ihm zumindest kostenmäßig unproblematisch erschienen. 1971 errichtete man im oberen Teil der Hofanlage ein Hotel, das 1979 für ca. 50 Übernachtungsgäste erweitert wurde und dem man 1972 eine Gaststätte mit vier Kegelbahnen anschloss. Ebenso entstanden im Villengelände einige Tennisplätze, ergänzt durch ein Clubhaus im Blockhausstil. Am Waldrand sollte ein Kinderhort entstehen, aber die Vollendung scheiterte, weil Mertins kein Einsehen für die Belange des Naturschutzes hatte, und die Behörde eisern auf der Einhaltung der Vorschriften beharrte, keine Bebauung im Naturschutzgebiet. So musste der schon errichtete Teil der Anlage auf Anordnung der Landesbehörde wieder abgerissen werden. Aber nichts desto trotz ließ Mertins auf der Ostseite des Hofgeländes einen Privatkindergarten in Massivbauweise bauen, wo die Mütter ihre Kleinkinder tagsüber in Obhut geben konnten.

Abgesehen vom Bau eines Gewächshauses in Jahr 1973 gab es außer dem Umbau des Hoteltraktes im Jahre 1979 keine wesentlichen Veränderungen mehr, bis dann in den Jahren 1982/83 der Buschhof durch umfangreiche Um- und Neubaumaßnahmen zweckentfremdet wurde. Nach Abschaffung der Kühe wurde der große Kuhstall in ein großes Restaurant umfunktioniert. Dem Restaurant, auch „Kuhstall" genannt, wurde ein Pavillon vorgebaut mit dem Blickfeld weit in die Kölner Bucht.

Im Bereich der heutigen Tennishalle ließ Mertins eine Ponyranch errichten, die an Sonn- und Feiertagen viele Besucher anlockte, vor allem Eltern mit ihren Kindern, die hier ihre ersten Reitstunden absolvierten. Dass hierbei die Gaststätte von den vielen Besuchern sehr frequentiert wurde, versteht sich von selbst und war auch ganz im Sinne von Mertins. Zugleich entstand das neue Verwaltungsgebäude der Firma Merex, die ihre Verwaltung von Beuel nun zum Buschhof verlegte.

In späterer Zeit erfolgte die totale Einebnung der Ponyranch und es entstand eine Tennishalle mit sechs Spielfeldern integriert mit einem Restaurant und einem großzügig angelegtem Entree zum „Kuhstall" und dem Hotel. Die Lücke zwischen „Kuhstall" und dem Hoteltrakt schloss man mit dem Bau eines Saales für vielfältige Festlichkeiten, dem Kurfürstensaal. Er bot reichlich Platz für 300 Teilnehmer und wurde auch gelegentlich genutzt. Damit war das Viereck des überdachten Hofraumes geschlossen.

Trotz aller Um- und Neubauten blieb das im Jahre 1935 erbaute Gesindehaus für die Bediensteten des Gutes Buschhof erhalten. Zu einem luxuriösen Landsitz ist die vorhandene Villa umgebaut worden und in unmittelbarer Nachbarschaft entstand ein Gästehaus Die Zufahrtwege wurden den jeweiligen Erfordernissen entsprechend angepasst und hergerichtet. So der unbefestigte Zuweg von Heisterbacherrott zum Buschhof und die während der Bauphase eingerichtete Baustraße von der Rosenaustraße her zum Hofgelände des Buschhofes asphaltiert.

Nach Abschluss der vielen Bautätigkeiten entwickelte sich der ursprüngliche Bauernhof zu einem modernen Gaststätten- und Sportzentrum, dass der Lage nach eines der schönsten im Siebengebirge war.

Nachdem Mertins einige Jahre die Geschicke des Buschhofes in Selbstverwaltung lenkte, verkaufte er ihn letztendlich an Ahmed Badeeb aus Dschidda/ Saudiarabien, um sich selbst in sein amerikanisches Domizil zurückzuziehen und dort seinen Lebensabend zu verbringen.

Nach und nach verfällt das gesamte Anwesen immer mehr. Der Gaststätten- und Hotelbetrieb ist ganz zum erliegen gekommen. Lediglich die Tennishalle und die Tennisplätze sind noch in Betrieb.

|

Wohl kaum ein Gehöft im Siebengebirge hat eine so wechselvolle Geschichte wie gerade der Buschhof. Die vielen Veränderungen im Verlauf von mehr als 70 Jahren lassen den Urzustand des Hofes fast in Vergessenheit geraten. Das jedoch zu vermeiden, ist Sinn und Zweck der nachfolgenden Aufzeichnungen.

Wohl kaum ein Gehöft im Siebengebirge hat eine so wechselvolle Geschichte wie gerade der Buschhof. Die vielen Veränderungen im Verlauf von mehr als 70 Jahren lassen den Urzustand des Hofes fast in Vergessenheit geraten. Das jedoch zu vermeiden, ist Sinn und Zweck der nachfolgenden Aufzeichnungen.